IP case studies判例研究

審決取消訴訟等

令和2年(行ケ)第10041号「止痒剤」事件

名称:「止痒剤」事件

審決取消請求事件

知的財産高等裁判所:令和2年(行ケ)第10041号 判決日:令和3年3月25日

判決:請求棄却

特許法29条2項

キーワード:進歩性、動機づけ、技術的裏付けの有無

判決文:https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/201/090201_hanrei.pdf

[概要]

仮説や推論であっても、それらが動機付けを基礎づけるものとなる場合があるといえるが、引用文献の薬理活性の記載は技術的裏付けがなく、限られた著者の提唱する一つの仮説にすぎないものとして、本件発明の用途での使用は動機付けられないと判断された事例。

[事件の経緯]

被告は、特許第3531170号の特許権者である。

原告が、当該特許の請求項1、6~9、20に係る発明についての特許を無効とする無効審判(無効2019-800038号)を請求し、特許庁が、請求不成立(特許維持)の審決をしたため、原告は、その取り消しを求めた。

知財高裁は、原告の請求を棄却した。

[本件発明]

【請求項1】(筆者注:一部省略した。判決文中では、一般式(I)の化合物のうち甲1と共通する化合物であるナルフラフィンを、化合物Aと呼ぶ。)

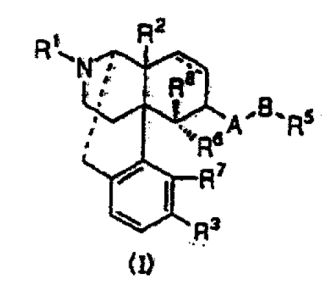

下記一般式(I)

・・・(略)・・・で表されるオピオイドκ受容体作動性化合物を有効成分とする止痒剤。

[取消事由]

1.取消事由1(本件発明1の進歩性欠如の判断の違法)

2.取消事由2~6(本件発明6~9、20の進歩性欠如の判断の違法)

取消事由1では、(1)主引例である甲1の化合物Aの鎮痛・鎮静用途の記載の有無と、それら用途から化合物Aを止痒剤として用いることが動機付けられるか否か、(2)痒み評価のための動物実験系(ボンベシン引っ掻きテスト)と、その試験系に基づいてオピオイドκ受容体作動性化合物が止痒作用を有することを示唆した副引例の記載と、化合物Aがオピオイドκ受容体作動性であるという主引例の記載に基づいて、化合物Aを止痒剤として用いることが動機づけられるか否かが判断された。本稿では(2)の論点のみ取り上げる。

[裁判所の判断](筆者にて適宜抜粋、下線)

2 取消事由1(本件発明1の進歩性欠如の判断の違法)について

『(3)相違点2についての判断(ボンベシン誘発グルーミング・引っかき行動との関係での動機付けについて)

・・・(略)・・・

イ 検討

(ア) ボンベシン誘発グルーミング・引っ掻き行動に関する本件優先日当時の知見について

・・・(略)・・・、本件優先日当時までに、Cowanらは、ボンベシン誘発グルーミング・引っ掻き行動と痒みの間には関連性があることを提唱していたものと認められる。

しかし、これらの証拠によっても、本件優先日当時、Cowanらが、ボンベシン誘発グルーミング・引っ掻き行動と痒みには関連性があることを実験等により実証していたとは認められないし、また、その作用機序等も説明していない。さらに、甲4には、「この行動、及びその行動の発生におけるボンベシンの考え得る役割については、更に研究する必要がある。」と記載されており、ボンベシン誘発グルーミング・引っ掻き行動と痒みには関連性があると断定まではされていない。

加えて、・・・(略)・・・ラットのグルーミングの実施形態、目的、又は、これを支配する状況等は、ほとんど何も知られていないとされており、・・・(略)・・・ボンベシンにより誘発される行動が、痛み等の侵害刺激に基づく可能性があるとの指摘がされており、・・・(略)・・・信頼性のある痒みの動物モデルは存在しない、・・・(略)・・・マウスがグルーミング中に耳及び体の引っ掻き行動するのが痒みに関連した行動とは考えられないなどとされており、Cowanら以外の研究者は、ボンベシンやそれ以外の原因により誘発されるグルーミング・引っ掻き行動が、痒み以外の要因によって生じているとの見解を有していたと認められる。

そして、・・・(略)・・・ボンベシンは、本件優先日当時、起痒剤として当業者に広く認識されて用いられていたものであるとは、本件における証拠上認められない。

以上からすると、本件優先日当時、ボンベシン誘発グルーミング・引っ掻き行動と痒みの間に関連性があるということは、技術的な裏付けがない、Cowanらの提唱する一つの仮説にすぎないものであったと認められる。

(イ) オピオイドκ受容体作動性化合物とボンベシン誘発グルーミング・引っ掻き行動との関係について

・・・(略)・・・本件優先日当時までに、・・・(略)・・・同じオピオイドκ受容体作動性化合物であっても、SKF10047・・・(略)・・・といったものは、ボンベシン誘発グルーミング・引っ掻き行動を減弱しないこと、さらに、オピオイドμ受容体作動性化合物であるフェナゾシン、オピオイドκ受容体作動作用を有することについて報告がされていない化合物・・・(略)・・・であっても、ボンベシン誘発グルーミング行動が減弱されることが、Cowanらによって明らかにされていたといえる。

また、・・・(略)・・・オピオイドκ受容体作動性化合物の基本構造は、・・・(略)・・・甲1発明の化合物Aとはそれぞれ化学構造(骨格)を異にするものであった。そして、前記ア(ク)のとおり、化学構造の僅かな違いは、薬理学的特性に重大な影響を及ぼし得るものである。

以上からすると、本件優先日当時、オピオイドκ受容体作動性化合物が、ボンベシン誘発グルーミング・引っ掻き行動を抑制する可能性が、Cowanらによって提唱されていたものの、甲1の化合物Aがボンベシン誘発グルーミング・引っ掻き行動を減弱するかどうかについては、実験によって明らかにしてみないと分からない状態であったと認められる上、上記(ア)のとおり、ボンベシンが誘発するグルーミング・引っ掻き行動の作用機序が不明であったことも踏まえると、なお研究の余地が大いに残されている状況であったと認められる。

(ウ) 上記(ア)、(イ)を踏まえて判断するに、前記ア(イ)~(カ)、(ケ)のとおり、本件優先日当時、Cowanらは、①ボンベシン誘発グルーミング・引っ掻き行動が、痒みによって引き起こされているものであるという前提に立った上で、②オピオイドκ受容体作動性化合物のうちのいくつかのものが、ボンベシン誘発グルーミング・引っ掻き行動を減弱することを明らかにしていた。

しかし、上記①の点については、上記(ア)のとおり、技術的裏付けの乏しい一つの仮説にすぎないものであった。

上記②の点についても、上記(イ)のとおり、本件優先日当時において研究の余地が大いに残されていた。

そうすると、本件優先日当時、当業者が、Cowanらの研究に基づいて、オピオイドκ受容体作動性化合物が止痒剤として使用できる可能性があることから、甲1発明の化合物Aを止痒剤として用いることを動機付られると認めることはできないというべきである。

(エ) 小括

以上からすると、当業者が、甲1発明に甲2~9、12などから認定できる一連のボンベシン誘発グルーミング・引っ掻き行動とオピオイドκ受容体作動性化合物に関する知見を適用し、本件発明1を想到することが容易であったということはできないというべきであり、取消事由1は理由がない。

ウ 原告の主張について

原告は、これまで認定判断してきたところに加え、①本件審決は、技術常識が存在しないことから直ちに動機付けを否定してしまっており、公知文献から認められる仮説や推論からの動機付けについて検討しておらず、裁判例に照らしても誤りである、・・・(略)・・・と主張する。

しかし、上記①について、仮説や推論であっても、それらが動機付けを基礎付けるものとなる場合があるといえるが、本件においては、Cowanらの研究に基づいて、甲1発明の化合物Aを止痒剤として用いることが動機付けられるとは認められないことは、前記イで認定判断したとおりであり、・・・(略)・・・原告の上記①の主張は採用することができない。』

[コメント]

裁判所は、仮説や推論であっても動機づけの基礎となり得ることは、従前の裁判例と同様に肯定した。

次に裁判所は、本件の証拠が示す動物実験系が、①1グループが提唱する説に過ぎないこと、②実験系が痒みとの関係性の実証がなく作用機序が不明であること、③引例にはさらなる研究の余地を示唆する記載があり、ボンベシン誘発グルーミング・引っ掻き行動と痒みには関連性があると断定まではされていないこと、④グルーミング・引っかき行動は、一般的には痒み以外の要因によると捉えていたこと、⑤実験系で使用している起痒物質が広く用いられたものでないこと、を挙げた上で、技術的裏付けが乏しいものと判断した。但し、原告が引用した知財高裁平成19年(行ケ)第10269号(「癌の検出及び処理」事件)では「文献に「might」や「perhaps」という不確実性を示す語が用いられていることによって、その文献を容易想到性の根拠とすることができなくなるわけではない」とされていることから、③単独では技術的裏付けが否定されないものと思われる。

裁判所は、さらにオピオイドκ受容体作動性化合物が必ずしも止痒作用を有するとは限らないことなどから、動機づけを否定した。原告が引用した知財高裁平成25年(行ケ)10058号(「局所的眼科用処方物」事件)では、動物実験系でネガティブな結果が記載されていたとしても、動物とヒトでは作用効果が異なる場合もあるという技術常識から、「・・・作用を有するかどうかを確認する動機付けを否定する事由にはならないものと認められる」と判示しているように、特定の化合物群で作用効果が必ず奏されるとは限らないとしても、効果を奏するかどうかを確認する動機付けまで否定することは難がある。そのため、裁判所(及び特許庁)は実験系の技術的裏付けの欠如と合わせて動機付けを否定したものと考えられる。

以上

(担当弁理士:小林 隆嗣)

令和2年(行ケ)第10041号「止痒剤」事件

Contactお問合せ

メールでのお問合せ

お電話でのお問合せ